邓安庆:复旦大学哲学学院教授,教育部伦理学重点基地中国人民大学西方伦理学研究所所长,《伦理学术》丛刊主编。

经历了2020年突如其来的新冠肺炎疫情,活下来的人到现在也只能借助于“春天”的到来长舒一口气,在死亡与病魔大流行的威胁尚未根本解除之前,依然不可见恶的尽头。对于夺去全球几百万个生命的这个血淋淋的数据,活着的人无不感叹活着不容易、活着真好,同时又无不怀着某种歉疚,哀叹一个个鲜活生命的凋零。霍布斯(Thomas Hobbes)在分析“自然状态”下的人类生存时,说在“死亡”的威胁下,人类发现了“理性”,通过理性寻找到了自然法,于是才能结成“人类社会”,从而有规约与法律来保障个体的自由生命权和安全权。

但是,新冠肺炎疫情时期,人类在死亡的威胁下,恰恰没有迎来“理性”,相反倒是各种非理性的蔓延。2020年上半年在面对新冠病毒的来源、防治、药物有效性,以及能不能“出门”、“出门”要不要“戴口罩”等具体问题上,各种非理性在政治、经济和社交中让人类方寸大乱、恶语相向、挥拳舞剑、陷害中伤;结果我们看到,有人因此丢掉了“总统”大选,有人因此“人设坍塌”,而更多人因此丧失了宽容和底线,社会从此严重分化与分裂,国际政治秩序也处于风雨飘摇和土崩瓦解之中。但无论如何,人类如若不想毁灭,继续拥有未来,那么希望依然只能寄托于公共理性的提升,超越各种特殊性利益诉求,凝聚共同存在的力量。

......

歌德(Johann Wolfgang von Goethe)曾在《浮士德》中说,精神既不瞻前,也不顾后,唯有现在才是我们的幸福。这是一个有绝对力量把握了“现在”的人才说得出的话,在疫情灾难还不知何时能结束的情况下,我们需要把哲学引向一个一直未能引起我们重视的命题上:存在就是力量。让我们每个人都懂得如何增强自身的存在力量,把握“现在”,无论生活如何艰难,都勇敢地活下去,活出自我,活出自我的卓越与精彩,这也是美德伦理学复兴的根本意义。

——邓安庆:《美德规范性的存在论根基》(《伦理学术10——存在就是力量:急剧变化世界中的政治与伦理》之“主编导读”)

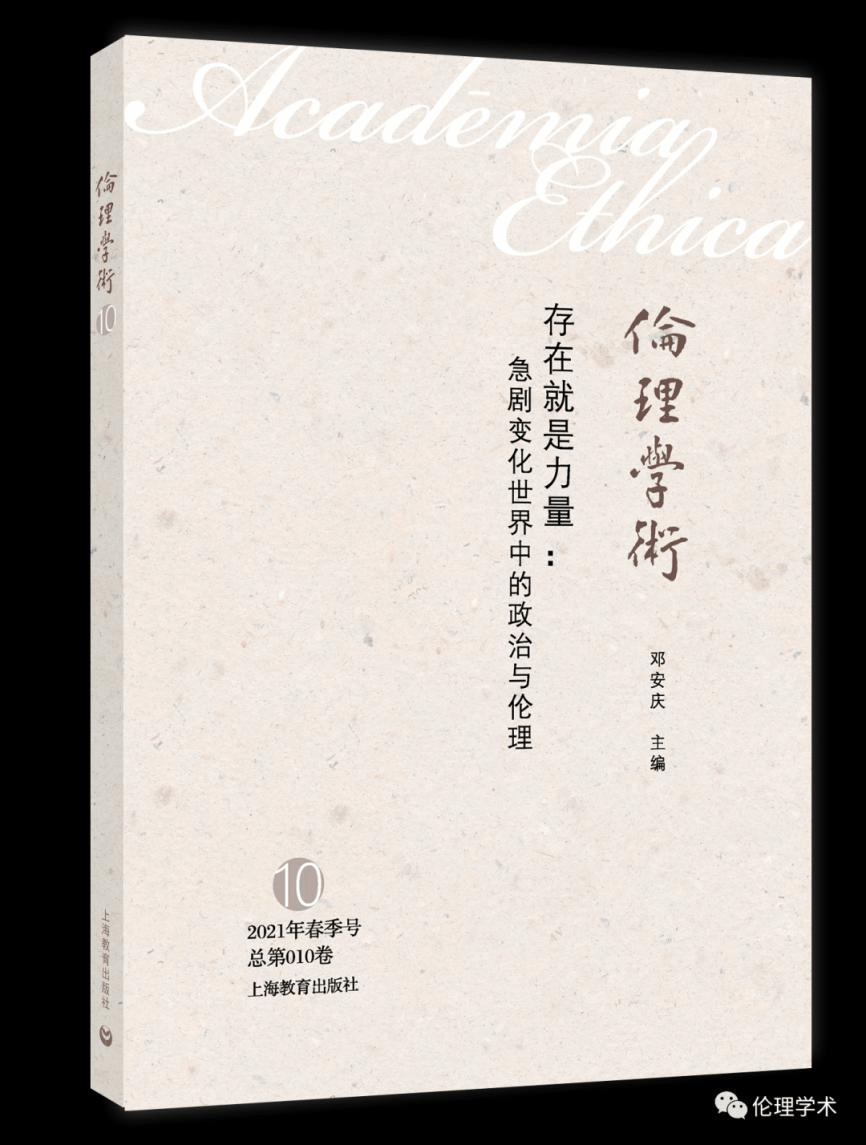

《伦理学术10——存在就是力量:急剧变化世界中的政治与伦理》

2021年春季号总第010卷

邓安庆 主编

上海教育出版社丨2021年7月

目 录

【主编导读】

01 美德规范性的存在论根基

邓安庆

【原典首发】

08 美德伦理学:一个令人误入歧途的范畴?

「美」玛莎·C. 努斯鲍姆 陈晓曦/译

42 作为理性存在者的自我保存

——康德实践哲学论文集(序言)

「德」H. F.克勒梅 钱 康/译

【规范秩序研究】

48 施特劳斯论现代政治对古代政治的颠覆

李 涛

60 波墨:黑格尔哲学史论述的一个重要特点及其意义

马天俊

67 人的政治本性及其坚守

——《孟子·许行陈相章》疏解

王志宏

【美德伦理研究·文艺复兴时期的政治与德性】

83 彼特拉克的治国之道(节选)

「意」弗朗切斯科·彼特拉克 郭 琳/译

100 共和主义的歧路:剑桥学派对马基雅维利政治德性的解读

谢惠媛

114 派系、庇护与共和政治:马基雅维利《佛罗伦萨史》中的美第奇家族

陈浩宇

【疫情中的人性与伦理】

134 疫情下的伦理思考

龚 群

145 论慈善之“善”

周中之

155 伦理与转基因食物

「美」加里·L.康斯托克 谢一玭/译

172 耳与口,眼与手

——中西方“口罩之争”所折射出的听觉与视觉中心

彭 洋

194 新冠肺炎疫情下“主体性”问题的反思

谢一玭

【学术现场】

205 康德《纯然理性界限内的宗教》读书小组总结会纪要

熊馥译 王大封 尚文华/整理

【描述伦理学研究】

251 不朽还是死亡?

——由《魔戒》中的爱情所引发的思考

叶晓璐

【书评】

260 体系哲学与悲剧式谱系学的互补

——《黑格尔、尼采与哲学:论自由》评介

李仙飞

美德规范性的存在论根基

邓安庆/文

“主编导读”作者:邓安庆 教授

1

经历了2020年突如其来的新冠肺炎疫情,活下来的人到现在也只能借助于“春天”的到来长舒一口气,在死亡与病魔大流行的威胁尚未根本解除之前,依然不可见恶的尽头。对于夺去全球几百万个生命的这个血淋淋的数据,活着的人无不感叹活着不容易、活着真好,同时又无不怀着某种歉疚,哀叹一个个鲜活生命的凋零。霍布斯(Thomas Hobbes)在分析“自然状态”下的人类生存时,说在“死亡”的威胁下,人类发现了“理性”,通过理性寻找到了自然法,于是才能结成“人类社会”,从而有规约与法律来保障个体的自由生命权和安全权。但是,新冠肺炎疫情时期,人类在死亡的威胁下,恰恰没有迎来“理性”,相反倒是各种非理性的蔓延。2020年上半年在面对新冠病毒的来源、防治、药物有效性,以及能不能“出门”、“出门”要不要“戴口罩”等具体问题上,各种非理性在政治、经济和社交中让人类方寸大乱、恶语相向、挥拳舞剑、陷害中伤;结果我们看到,有人因此丢掉了“总统”大选,有人因此“人设坍塌”,而更多人因此丧失了宽容和底线,社会从此严重分化与分裂,国际政治秩序也处于风雨飘摇和土崩瓦解之中。但无论如何,人类如若不想毁灭,继续拥有未来,那么希望依然只能寄托于公共理性的提升,超越各种特殊性利益诉求,凝聚共同存在的力量。

克勒梅(Klemme)教授在给我们“首发”的文章中,并非针对“疫情”而是针对人类理性对于自我保存的“兴趣”感慨地说:“然而各种形式的理性概念在当下遭受到比以往任何时候都更猛烈的抨击,甚至连大学里的话语自由都受到了以身份认同、个体性和社群为名的质疑,因此,一种从启蒙精神出发对理性进行的批判性辩护似乎已经迫在眉睫了。”确实如此,各种对理性本身的质疑与批判早已司空见惯,这足以表明现代“理性”确有其可恨之处,时显狰狞,面目可憎。但是,人类这种动物既然必须“共存”才能“实存”,那么除了公共理性之外,人类还能寻找出其他能保障共同存在的力量吗?人类存在本身就是力量的见证,这种力量有时就是冰冷的,丝毫不带浪漫主义温情,也是超越道德善恶的,但“理性”能够是“公共的”,它就必须将其中只考虑个人利害得失的“算计”从那令人生厌的“私人理性”中剥落出去,这样理性中就具有了“道义”的东西,具有了“伦理”力量。所以,“理性”本身只要变成了“公共的”,其中必然要有某种“伦理”的要素,而由“伦理”中生发出来的“力量”就是建构性的、有力的,它需要维系的绝不是单一的存在或存在者,而是整体的有机的共同存在。“伦理”也显然不仅仅是为了生存,而是追求更加美好的生活。所以,公共理性中的伦理力量,不仅需要正视生存斗争的残酷真相,而且要力图将充满残酷斗争的“自然丛林”转化为具有温情与美善的伦理生活世界,这才是真正的伦理理性的力量。

对此力量,传统伦理学凝结出了三个经典命题:苏格拉底(Socrates)的“德性即知识”、培根(Francis Bacon)的“知识就是力量”、康德(Immanuel Kant)的“德性就是力量”。客观地说,一方面这种伦理德性的力量无论在苏格拉底对话中,或在亚里士多德(Aristotle)伦理学中,还是在康德的道义论中,无不给人以理论或思辨上的完美与震撼,足以激发出成就美德的意志。但是,另一方面我们从伦理学史中却非常遗憾地发现,它在实际生活中的力量却是非常有限,有限得无法规范那发自实存根基中本能的、赤裸裸的非理性存在力量,这不禁让人产生这种感觉,即伦理理性似乎赋予了其本身不堪承受的使命,最终以贤德之人的无辜死亡,暴露出恶的强大和善的脆弱。

德性力量的脆弱从四位伟大哲人一个个被无辜地处死足以见证:苏格拉底(Socrates,公元前469年—前399年)被古希腊民主“文明地”处死;西塞罗(Cicero,公元前106年—前43年)在逃亡途中被政敌追杀身亡,头颅还被血淋淋地悬挂在他曾经豪情满怀演讲的广场,罗马城头以示众;塞涅卡(Seneca,约公元前4年—65年)被他从小教导的学生、一生辅佐的暴君尼禄赐以自尽,割脉而亡;波爱修(Boöthius,约公元480—524年)被以背叛东哥特政权罪处死,在死牢中写下《哲学的慰藉》,从它的呐喊中我们显然听出了“慰藉”的苍凉。毫无疑问,仅从这四位美德化身的死就可以发现一个未曾被深思的、极其吊诡的现象:德性在理论上被思想为充满力量,足以教化社会,成就卓越的自我,活出人生的风华与繁盛,具有把自身的野性、俗性乃至兽性牢牢地关在自律的“笼子”里的无比强大的意志力与趋善力;但是,有德性者在实际的政治生态中却显然是个连自家性命也难自保的弱者,说他们温文尔雅、温润如玉、文质彬彬、中庸和善,确实堪称善人,垂范后世,他们一旦头顶德性模范之桂冠,他就注定成为“弱者”,只能“利他”不能“利己”,明明“吃亏”“牺牲”还无法开口为自己争取权利,我们传统中所形成的“人善被人欺”就是这种现象的反映。如果“德性”表现得如此无力,既无法维护自身的权利,也不能“自我保存”,更别说“以德报怨”“以德抗恶”了,那么德性的意义究竟在哪里?

这里无疑存在着世俗之见对于德性论的根本误解,我们用不着细说,但这里也存在着一般伦理学上德性论的根本缺陷:德性的力量仅仅被视为一个抽象的人格塑造自身的品格,而看不到每一个抽象的人格之品格,是在参与伦理生活,也即参与塑造一个政治—伦理共同体的行动中才塑造起来的。每一个具有美德者,作为抽象的个人,是无法塑造自身的优秀品质的,任何优秀品质的自我造就,需要存在的土壤和根基,这种土壤和根基就是实体性的伦理生活的现实实践。亚里士多德的德性论之所以有价值,其对美德的解释,绝不是许多人想象的那样是讨论“私人”德性的自然成长,有德者具有“是其所是”的自我实现能力,这自然不错,但这种“是其所是”的能力恰恰是“实体”本身造就自身的本源力量,这种本源力量在“伦理”上的表现,就是塑造一个共同追求美善生活的社会政治共同体,因为亚里士多德始终把人视为“政治的动物”,即人的本性是过社会政治生活的。因此,人的德性之成长,不是孤立的个人品性之修行,而是在参与政治共同体的建构中让自己成为一个具有正义德性的公民,才能使自身偶然获得的天赋潜能实现为最优的人格品性。这是亚里士多德关于德性的最为基本的理解。所以,亚里士多德并没有把人的德性解释为我们通常所理解的各种“私德”,作为个人德性,其最基本的能力是存在论上的“是其所是”的能力,因而是自由地成为最好的自己的能力。这种德性的自我塑造,本身就是目的论规范下的,在“守法的”正义规范下的自由成长,而不是完全脱离规范概念的“自然”德性。亚里士多德强调“正义”是“总德”,正义之德性对于人的德性而言“有之则有,无之则无”,因而个人的德性不在这一总的城邦德性范导之下,就不可能具有勇敢、节制、智慧诸如此类的美德。因此,人的德性既有自由造就的性质,同时也需政治正义的规范与塑成。于是,人本质上的“政治动物”的天命,德性的力量,显然不能在单个人的私德上体现,而要在如何结合为一个具有正义性的城邦中体现,一个具有美德的城邦,绝对就是一个有力量的城邦。后来,奥古斯丁(Saint Augustine)在分析不可一世的罗马帝国的衰亡时,也着重分析了世俗帝国美德的衰败与脱落是其被“蛮族”摧毁的根本原因。

所以,对于亚里士多德德性论的准确理解,我们应该有一个“实体论”的框架,才能真正理解德性之力量究竟何在。德性之善是属人的善,属人之善既是个体的、主观的善,同时也是实体的、城邦的善。善之性属人,正如恶之性也属人一样,但善之“力”属于“体”,“人”要成为“个体”“实体”,德性就必须具有力量。德性之善力作为“实体”的力量,远远大于“个体”的力量。“实体”对于亚里士多德而言,当然也是“个体”,但不属于“主观的”“个体”,而是把所有主观个体聚合为一体的“实体”“个体”。个体的力量再大,在“实体”面前都无比渺小。实体之力量本身具有超善恶的本性,人们也是在此意义上才说“天地不仁”“世界真好”之类的话,形而上学的善恶本质上都不是属人的善恶。只有属人的善恶才具有道德性意义。而属人的“实体”却是有善有恶的,因为其实体的力量最终会有利于或有害于人的相生。因而,像城邦这样的实体,我们一方面要考察其“实体”力量的构成与展现,另一方面必须考察其力量的善与恶。有利于人之成人的力量,就是实体的善的力量,有害于人之成人的力量相反则属于恶。所以,真正实体的力量,在于能够向恶而生,从而在一定意义上超越恶、战胜恶。恶作为实体根基中的黑暗力量,正如人本能中的兽性是不可能被根除的,只能在实体之善性的强大威力之下,让其保持在“潜伏”状态,而不善的实体却总是会激发出这种恶,让其从“潜伏”中爆发。

所以,在康德从伦理学角度提出“德性就是力量”之后,两个不做一般伦理学而回到“本原存在”的哲学家,却大大深化了对德性力量的理解。首先,谢林(Friedrich Wilhelm Joseph Schelling)提出了“存在就是力量”(Sein ist Macht)之后黑格尔(G. W. F. Hegel)又提出了“实体就是威力”(Macht)的命题。但这两人提出的角度是不一样的,谢林的命题为扭转培根的“知识就是力量”这个传统知识论哲学命题而促使哲学回归本原存在,并向实存转型突围,他认识到人的自由本质要在存在中实存而不是在思辨中“理论”,这种自由本质恰恰是在可善可恶的自由选择中实现的,以此发掘出存在根性中向恶而生的力量。一个意志选择善的人,必将遭受到恶的挑战,这种恶是来自存在之根基的强大力量,善人如果不以善的实体为根据,那么势必遭到恶的侵害而被毁之。黑格尔恰恰因此看到了实体善恶对抗的存在论根源,找到了超越柏拉图意义上的古希腊城邦实体正义之缺陷的道路,它之所以不能保护,反而处死了苏格拉底式的德性自由个体,原因就在于城邦实体的伦理原则——正义——根本不是建立在自由个体的德性基础上,所以苏格拉底式的无限的个体自由人格就是一种“腐败的因素”,他被处死就具有了必然性。个体的自由德性要能够不“被损害得最深”,就得具有一种自由伦理精神,将自由个体“有机地”凝聚成为一个伦理实体,才是自由德性力量之保障与见证,但这只有到现代才是可能的。

2

我们一直强调“德性伦理”是伦理学最为重要的部分之一,但它不是“美德伦理学”。我们承认,美德伦理学的复兴确实把美德的重要性凸显出来了,有其重要意义,但是,“美德伦理学”正如笔者之前一直批评的那样,却是建立在对“美德”在伦理学上的不正当定位基础上的,在当代英美的所谓美德伦理学家那里,各种“美德伦理”的解释的相互冲突与矛盾多于它们之间的一致性,而能够构成它们之间一致性的东西,却又是传统伦理学无一不具备的;因此,“美德伦理学”根本不可能构成一种对抗或取代规范伦理学的范式。许多人不愿接受笔者的看法,认为笔者是带着康德规范伦理学的偏见来评价美德伦理;因此,本期《伦理学术》花重金购得努斯鲍姆(Martha C. Nussbaum)《美德伦理学:一个令人误入歧途的范畴?》的版权,这篇重头文章尤其值得大家认真阅读。

凡是了解“美德伦理学”的都知道,努斯鲍姆被视为当代最为重要的美德伦理学家之一。但是,她在这篇文章中一开始就旗帜鲜明地重申了她在1992年所写文章中的观点,说“美德伦理学”这个概念是“混乱的并令人混乱的”(confused and confusing)。这则“混乱的故事”是“明显的范畴错误”(category mistake),她像任何一个重视伦理学历史的学者一样,实事求是地承认,有亚里士多德式的德性伦理,有康德式的德性伦理,也有功利主义的德性伦理,几乎每一个重要的伦理学家都有自己独特的德性伦理,而这个被称之为“美德伦理学”的东西却根本无法取代它们。因此,她比笔者更为彻底地以这段令人惊讶的话作为结语:“我建议我们在教学和写作中取消‘美德伦理学’范畴。如果我们需要有一些范畴,让我们谈谈新休谟主义者与新亚里士多德主义者,反功利主义者与反康德主义者吧——然后,最重要的是,让我们继续认真地把握每位思想家关于美德、理性、欲望和情感的实质性观点之特色——并决定我们自己想说什么。”

可以取消“美德伦理学”范畴,“德性论”却谁也取消不了,因为它们在伦理学史上客观实存着。因此,关于它的最为合理的定位,依然是笔者之前一直主张的,回到施莱尔马赫(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)关于伦理学的分类,每一个完整的伦理学体系都有如下三个部分:“诸善论”(相当于现代的“价值论”)、“义务论”和“德性论”,它们各自有其不同的理论指向,但仅具有相对的独立性,而不可构成一个凌驾于其他部分之上或取代它们的地位。

为了配合探讨美德伦理的规范本性,我们在这一期邀请谢惠媛教授主持了“美德伦理研究”之“文艺复兴时期的政治与德性”专栏,有三篇论文:第一篇为郭琳翻译的《彼特拉克的治国之道》(节选),第二篇为谢惠媛的《共和主义的歧路:剑桥学派对马基雅维利政治德性的解读》,第三篇为陈浩宇的《派系、庇护与共和政治:马基雅维利〈佛罗伦萨史〉中的美第奇家族》,这些论文都能让人们理解美德与规范之间的内在关系,而非对立关系。

在“学术现场”栏目下,我们发表的是一篇“经典读书班”的最终总结,它概括了2020年一个最有标志性的学术事件,即李秋零教授领头,尤西林教授、谢文郁教授、王庆节教授、杨煦生教授、傅永军教授、黄裕生教授、舒远招教授等积极参加,同各位海外留学归国的青年才俊以及国内对康德哲学伦理学有深入研究的学者和才俊们:刘凤娟、胡好、尚文华、瞿旭彤、李金恒、王大封、胡艾忻、韩广平、陈计吉、罗喜、郝金花、熊馥译等,就康德《单纯理性限度内的宗教》进行了为期四个多月的深入研读,虽然他们身在中国北京、西安、澳门、长沙、广州、济南和美国等地,虽然他们是老中青三代学人,却在“网络上”如同亲临现场一样,就该书中的核心观念、核心思想、核心命题展开了热烈讨论,大大深化了对康德宗教哲学、道德哲学和伦理学思想的理解,对许多康德伦理学研究中不受重视的如“伦理维度”、伦理自然状态和伦理共同体状态、人性中的根本恶与心灵颠倒与转向、良心,等等,都作出了准确的定位和把握。因此,《伦理学术》这一期的“学术现场”,比较完整地留下了这些学者最精彩的思考,以最真实的面貌反映出新冠肺炎疫情肆虐下,中国学界另辟蹊径,开展“网上读书会和研讨会”的火爆盛况,这一长文非常值得研读。

在我们特别重视的“规范秩序研究”专栏,刊登了马天俊教授关于黑格尔为什么在哲学史上把波墨(Jakob Böhme)作为近代哲学开端之一的思考,李涛的论文思考了施特劳斯(Leo Strauss)关于现代政治与古代政治之关系问题;王志宏的论文则是关于贾谊与孟子礼学与政治的思考,有助于我们反思中国伦理学究竟是“规范伦理学”还是“美德伦理学”。

“疫情中的人性与伦理”是我们为了面向现实、反思现实而设置的一个“流动性”栏目,龚群教授直接进行了《疫情下的伦理思考》,长期研究慈善伦理的周中之教授则在直接目睹了疫情中的“慈善机制之乱”后,反思慈善之“善”;谢一玭博士则反思了新冠肺炎疫情下“主体性”问题并翻译了美国教授关于转基因食物与伦理的关系。非常令人感兴趣的是留学德国的彭洋博士对于疫情中出现的中西“口罩之争”和关于“要不要戴口罩”问题的哲学思考。

与疫情中每天面对死亡与爱情相关,叶晓璐馆员为我们解读了《魔戒》中关于爱情的伦理叙事。而在我们的书评栏目,这一期刊登了厦门大学李仙飞教授评论威尔·达德利教授(Will Dudley)《黑格尔、尼采与哲学:论自由》的新书,把黑格尔与尼采放在一起思考,在国内还是非常少见的。

歌德(Johann Wolfgang von Goethe)曾在《浮士德》中说,精神既不瞻前,也不顾后,唯有现在才是我们的幸福。这是一个有绝对力量把握了“现在”的人才说得出的话,在疫情灾难还不知何时能结束的情况下,我们需要把哲学引向一个一直未能引起我们重视的命题上:存在就是力量。让我们每个人都懂得如何增强自身的存在力量,把握“现在”,无论生活如何艰难,都勇敢地活下去,活出自我,活出自我的卓越与精彩,这也是美德伦理学复兴的根本意义。